小売業の転換点:ECからオムニチャネルに、そして、その先には

公開日:2025年08月28日

更新日:2025年08月28日

いまさらオムニチャネルと思われるほど、オムニチャネルは当たり前な取り組みになっていますが、ここではあえて小売ビジネスの中で大きな転換点となったオムニチャネル周辺の理解を深め、次に取り組むべきことに備えてみたいと思います。

以前から、経営目線では、チラシ、DM、店舗、カタログ、Webサイト、EC等タッチポイントや販路が拡大して成長できればいいし、それらが単独ではなく有機的に連携して、より結果を出せればなおよし、とされていました。それらが、まあまあうまくいったと考える企業もありますが、実際はアナログで人的な対応だけでダイナミックな活動はできていませんでした。当時の経営者が今のオムニチャネルの状況を見たら、やってみたかったことができている、こんなことができたのか、と驚くことでしょう。

ECから始まった新しい取り組み

ECが始まったことで、小売業は、店舗等を単に独立したチャネルや販路以上として考えられるようになりました。店舗、ネットショップ、両方、更にチャネルを超える顧客の体験の実現等が、これまでの流れです。店舗またはECの単一チャネル、両方を持つクリックアンドモルタル/マルチチャネル、クロスチャネル、オムニチャネル、OMO、ユニファイドコマースといった言葉がどんどんと登場しています。皆さん、全部、説明できますか。

歴史や経緯

ものごとを大きくとらえて、理解を深め、応用をきかせ、次に来るトレンドをおさえるには、その経緯や歴史を知るとよいとされています。筆者も大昔にビジネススクールのITの授業がコンピュータの歴史から始まった際はびっくりしました。ここでは、まず、インターネット起点から説明してみます。

インターネットビジネス草創期

1990年代前半に、インターネットの商業利用の緩和の方針が出され、米国で「大手小売業」等のECが開始されました。そして、ネットへの期待から実力以上の投資が集まり、ネット専業企業による、いわゆるドットコムバブルが起きたのです。その資金を使い、例えば、新設の「EC専業企業」が大手小売業と同じレベルでテレビコマーシャルを実施する等異常な状態がしばらくの間続きました。既存の実店舗企業と違い、EC専業企業はそもそも自分たちが何者であるかを伝えることにお金をかける必要があり、売上を作る段階の前に息切れしていきました。結果、2000年頃にドットコムバブルが崩壊し、多くの会社が破綻することとなったのです。当時、筆者が関与していた米国の小売企業の競合として登場していたEC専業企業は、いつの間にか買収され子会社になり、その後、親会社のECサイトへと統合されていました。

国内でのEC草創期の状況

筆者も1995年に初めてインターネットに関与し、その後の数年間にベンチャー等で新規にリアルビジネスやWeb事業を立ち上げました。その中でも専業で立ち上げたECは、本当に規模が出せない、売上や利益云々の前に顧客が来ない等、とにかくダメダメの代表格でした。もちろん、時代が早く、ノウハウがないこともありましたが、実店舗等の他チャネルやメディアもなく、該当ECサイトの知名度が低いことが致命的だったと言えます。

大手のカタログ通販や量販店、百貨店も1990年代後半に次々とECを開始して、カタログの活用、店舗の補完等である程度の規模となったようです。後々百貨店に関与してわかったのですが、お中元やお歳暮、その他ギフトは、店頭やカタログを使って紙のリストやFAXで受注しており、それにECを利用し思いのほかうまくいったとのことです。意識はなかったようですが、ある種、オムニチャネル的な手法を使っていたわけです。ただし、筆者が関与するまで20年以上も、その状態のまま進化せず、自分たちはEC、ネットには向いていないと思い込み、特にギフト以外の一般商品は周回遅れの状況でした。

国内でのEC勃興期から成長期

オムニチャネルが注目される以前は、せいぜいクリックアンドモルタルという言葉があるくらいでした。筆者は、EC草創期にベンチャーでECを試みましたが、まったくうまくいかず、ECに対しては斜に構えていたほどです。

その後、トイザらスで店舗集客のテコ入れやマーケティング部門の立ち上げをしながら、塩漬けになっていたEC案件に巻き込まれていき、とうとう担当することに。ベンチャー時代の経験と集客の懸念から、ECだけで頑張ってもうまくいかない、とにかく店舗の協力を得る、店舗の徹底活用をすべきと考えてスタートしました。「いつでもどこでもトイザらス」と勝手に言いながら、チラシや店舗、スタッフをどう利用してECを伸ばすかを追求したのです。また、一方的になって協力を得られなくならないように、Webサイトやメルマガを使っての送客等の店側のメリットも進めました。それらが、短期間での成果の基となったようです。社内を説得するときは「同じブランド名で顧客に接している以上、店だからWebだからと言っていては、顧客に迷惑をかける、ブランドを貶める」といった殺し文句で進めていました。これは、苦し紛れに出てきた表現でしたが、今考えれば、ブランド戦略にも、顧客体験に関しても正論でした。この段階では、売上計上を始め、商品仕入れ、商品DBも在庫も、店舗とECでは別々で、もちろん、顧客DBも別々です。販促は、上記のようにある程度協力はしていましたが(店舗側に嫌がられながらも、便乗や巻き込みをやっていましたが)、統合されている状態では全くありません。まさに、後で説明するマルチチャネルの問題点の見本のようでした。

筆者が関与した会社だけでなく他の小売でも、店舗側の言い分は、ECで売上がそんなに上がるわけがない、ECの連中が余計なことをするので仕事が増える、顧客に迷惑がかかる、店の売上を盗られる等さんざんです。気持ちの問題もありましたが、実現するにはテクノロジーがまだまだの段階で、できるわけがないと思われていたことも事実です。

その後も、別の会社でECを担当する際に「いつでもどこでも〇〇」と〇〇の部分を所属している会社に置き換えて、勝手にキャッチフレーズ的に使い続けています。ECがきっかけとなり、オムニチャネルを自分なりに進めてきました。しかし、状況は緩和されながらも、結局、引き続き店側の人たちを脅したりすかしたりしながら、啓蒙し、巻き込んでいっていたものです。

シングルチャネルからオムニチャネル

オムニチャネルが一気に注目されるようになったのは、2011年にバルセロナで行われたNRF(全米小売業協会)の総会での提唱でした。筆者はそのころちょうどバルセロナに国際部門の本部があるグローバル企業に所属していて、まさに臨場感を持ってオムニチャネルを迎え、熱狂を間近で目にしました。

今では、小売にとっては当然実現すべきことであり、オムニチャネルという言葉すら耳にすることも少なくなりつつあります。ECという言葉を除くと、シングルチャネルやマルチチャネル等のオムニチャネル以前からあった言葉はほぼ使われていません。

また、以前は「『ECシステム』を導入し売上を上げ、『オムニチャネルサービス』を始める」等と頓珍漢なことを言っている経営者が少なくありませんでしたが、どうでしょう。いまだに、ネットやデジタルが絡むと、これまでの経験や判断力がどこかに飛んでしまい、魔法の杖を夢見てしまう人、また、新しい概念をシステムやサービス手法、マーケティングテクニックと思っている人も少なくありません。新しい取り組みは、このあたりの意識との戦いでもあります。

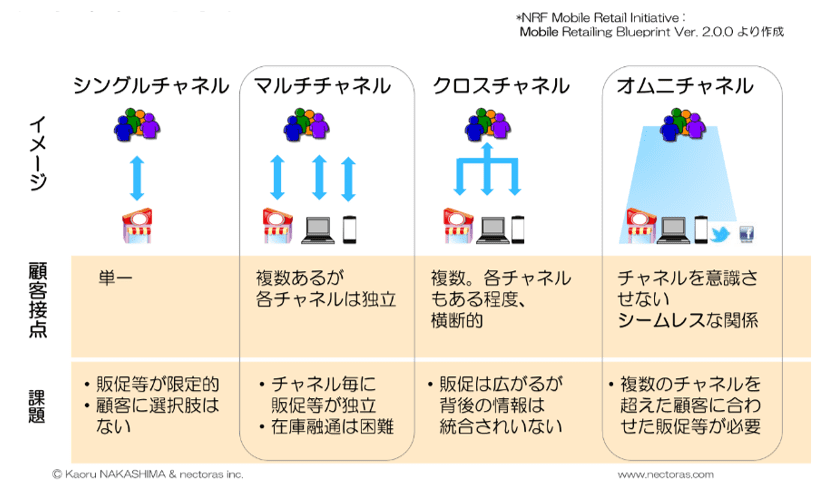

NRFでのオムニチャネルの提唱の際に使われた資料が、ECの開始からオムニチャネルまでの流れ、そしてポイントがよく整理されています。

図:シングルチャネルからオムニチャネル

シングルチャネル

実店舗だけ、または、ECだけの、まさに、単一チャネル、単一販路での販売を示します。顧客接点は単独、課題は、販促等が限定的で、顧客に選択肢はない状態です。

今でも、単一チャネルの会社は多いのですが、おそらく当時と違うことは、販売チャネル以外でも、タッチポイントや機会を多く持つことができようになったことでしょう。ちなみに、実店舗だけの企業は「ブリックアンドモルタル(レンガとモルタル)企業」と言われていました。まさに実店舗の建物のことでした(モルタルとは、セメントと砂を水で練り混ぜて作られる建築材料です)。

マルチチャネル

ECと実店舗の両方を運営する企業は「クリックアンドモルタル(オンラインと実店舗)と呼ばれることになりました。ブリック(レンガ)ではなく、クリック(オンライン)を意図した表現です。

顧客接点としてのチャネルは複数あるが、各チャネルは独立した状態。課題は、チャネル毎に販促等が独立、そして、在庫融通は困難な状態です。「実店舗とECの両方(複数=マルチ)を持っているだけ」です。顧客も在庫も販促も統合されていません。

同じブランドでやっている場合も、そうでない場合もありました。さらに、同一ブランドなのにチャネル毎にターゲットが違うことも多く、ネットの顧客は実店舗と違うとか、ネットは若い人しか使わない、実店舗とECでは売れる商品が全く違う等と考えられていました。ECはこれまで縁のなかった層からの新客獲得のためとする会社も多く、あまりうまくいっていない状態でした。

筆者が関与していた会社も、店舗のブランドの前に「i(アイ)」をつけ足した「i〇〇〇〇」というECサイト名で、店舗とわざわざ違うテイストのデザインや品揃えでの運営を行っていました。筆者は、まず、ブランド及びに、顧客ターゲットを統一し、品揃えもできるだけ近づけることからスタートしました。「ターゲット層がネットを使わない、ものを買わないというが、これだけ多くの人がスマートフォンを持ち、サイトを閲覧していて、富裕層でさえ(こそ)iPhoneを持ちネットで買い物をしているのに店舗に置いてある商品がECで売れないということはない。〇〇店の顧客が同じような屋号でやっているECサイトに来たときに、まったく違う品揃えだったらどう思うのか」と言いながら、切り崩していったものです。

このようなことは、2010年代後半まで割とあったと言えます。そして、いまだに、こういった意識の経営者も見受けます。

クロスチャネル

マルチチャネルから少し進んだ形態です。顧客接点は複数あり、各チャネルも、ある程度横断的な状態を表します。課題は、販促は広がるが、背後の情報は統合されていない状態です。

実店舗とオンラインの顧客が別々に管理されているため、同じキャンペーンなのにバラバラな購入実績に基づき行われ、その実績も共有できていません。在庫もほぼ融通できません。販促は一緒にというイメージがあるのに両方の情報を把握できていないため、顧客からは「なんで」と思われてしまうストレスのある状態です。販促はある程度の効果があり、更なる統合があったらよいと社内で言われ始めています。オムニチャネルを目指しながらも、なんだかんだクロスチャネルの状況の会社を、今も多く見かけます。

オムニチャネル

オムニチャネルは、クロスチャネルにおいて、顧客、社内のからの不満、統合の要望が盛り上がったこと、および、テクノロジーの進化で実現されたとも言えます。接点は、チャネルを意識させない「シームレス」な関係。課題は、複数のチャネルを超えた顧客に合わせた販促等が必要ということです。

オムニチャネルの特徴は「シームレス」です。単に複数のことをうまくやるではなく、「境目なく、そして、融合した」という意味合いです。

オムニチャネルの定義

筆者は、オムニチャネルの定義を本来の考え方よりは少し踏み込んで、

「小売において、『顧客』と『自社または自社商品/サービス』を起点に考え、その間にあるタッチポイント(顧客との接点)/チャネルを融合し(またはシームレスに統合し)、統合的な顧客体験を提供すること」

としています。

チャネル毎の顧客体験、例えば、「『実店舗での顧客体験』と『ECでの顧客体験』を融合」させる考えをオムニチャネルとも言えます。

そして、オムニチャネルに最低限必要なことは

• 自社に(自社顧客に)意味のある「顧客体験」の構想

更に、テクノロジーの進化により、実現されてきた

• 在庫データベースの統合

• 顧客情報の一元管理

です。

単にシームレスや融合ということではなく、事業者としての顧客にこういう体験をしてもらいたいといった考え(構想)があることが第一です。単にシステムやツールだけを導入しても無意味です。

逆に、構想があっても実現できなかったことを、テクノロジーの進化が可能にしたということも重要です。テクノロジーが実現した主なものは、まずは「在庫データ」です。どこにどう在庫があるかをシステム上に記録するだけでなく、それらを簡単で、できればリアルタイムで把握し、更に、そのままDBへのインプットできるといった部分もキーです。また、在庫を必要に応じてアウトプットし、個別に出荷できるようになりました。昔から小売に絡んできた人間としては、システムやツールがないのに、オムニチャネルのように在庫を把握し、個別に出荷することは、考えるのもいやで逃げ出してしまいたいような業務です。

次に「顧客情報」と「購入情報」です。テクノロジーは、店舗の顧客情報もECの顧客情報も取得し、同じDBに保管し、名寄せし、それぞれでの顧客、購入を合わせて見ることを実現しました。もともと実店舗は、POSで会計するときに特に顧客個人を識別していません。クレジットカードも決済のためだけで、個人情報を取得せず顧客管理やCRMのために使っていませんでした。そのため、非識別顧客という言葉があったくらいです。その後、分析や販促のために顧客情報、購入情報を利用すべきと始まったのが会員カード等です。

そして、もう少し踏み込み、決済手数料の節約も意図して登場したのがクレジットカード会社との提携カードです。これらによって、顧客の住所氏名等が把握でき、特典提供やDM送付等の販促に使われ、売上にある程度貢献しました。しかしながら、顧客や購入の分析等にはあまり使われていなく、筆者の関与していた会社も対外的には先進的な分析をうたっていましたが、実態は全然といったありさまでした。これらが変わり始めたのは、DBの性能の向上やインターフェース整備によって利用されやすくなったことがきっかけです。そして、販促もクーポンやポイントだけでなく、新しい支払方法や購入情報の活用等、できることが加速度的に増えています。できることが増えたことで、大きく活用されるようになったともいえます。

オムニチャネルの取り組みの例

典型的なオムニチャネルの取り組みの例としては、

• ECサイトで気になる商品を見つけ、試着予約をして、店頭で気に入ってそのまま購入

• 店舗にある商品の赤のMサイズが欲しかったが、黒しかなかったので、黒でサイズ感の確認し、EC在庫(または他店等どこかにある在庫)から自宅に直送してもらう

• ECサイトで見つけ注文し、出かけたついでに駅近の店舗で受け取とって帰宅する

• 店の購入のポイントもECのポイントも合計でき、どちらでも使える、取得利用履歴が閲覧できるだけでなく、キャンペーンのプレゼントとして獲得できる

等があります。

更に項目的には、下記のようなものがあります。

• オンラインからの店頭在庫の確認

• 店頭在庫のEC発送

• 他店/EC在庫のチェック、取り寄せ

• クリックアンドコレクト(オンライン注文・店舗受け取り{BOPIS:Buy Online, Pick it up at Store}、駐車場での受け取り{Curve-Side Pick-up})

• 店頭とECの購入履歴の一括管理、販売実施、顧客からも閲覧等

• 販促の統合(ポイント・クーポン等CRMの統合等)

*その他たくさん

オムニチャネルの実現には

オムニチャネルがまだまだの会社、うまくいっていない会社もあるため、あえて、実現の考えも説明します。

最初にシステムやツールを検討するのではなく、

まずは、

• 「自社に意味のある顧客体験の構想」をすること

そして、

• 実現のための仕組み、業務プロセスの変革、構築

が必要です。

国内の小売業の多くが、最終的に店頭の販売員頼りとなるような業務プロセスを持ち、また、そのプロセスがロジカルでないことがあります。しかし、ECやオムニチャネルのような、システムがベースにある仕組みにのせる場合は、プロセスがロジカルでないと実現できません。あいまいなものをこれまでの経験やその場の判断で対処できる販売員という人間のような素晴らしいシステムやインターフェースはありません。AIでという話もありますが、すべてを代替できるのかは、まだわかりません。

次に

• 強いリーダーシップ

です。ECの場合もそうでしたが、会社の更に大きな部分が巻き込まれるオムニチャネルでは、トップの本気度がとても重要ですし、やり遂げられるリーダーが必須です。

そして、実は、

• 対応できる組織、評価制度

が必要です。これまでのオフラインや単一業務を対象にしたものではなく、リアル、オンラインを横断して一括運用できる組織、加えて、実店舗だけの結果やECだけの結果に基づく縦割りではない評価制度が必要です。

実店舗小売企業のオムニチャネルへの転換

ここで、あえてお伝えすべきことは「オムニチャネルはECの延長線上ではない」ということです。マーケティング手法でも、サービスメニューでもなく、単にチャネルでも顧客接点でもありません。顧客体験をどうするかどう融合するかの包括的な考え方を示します。

ただ、デジタルのリテラシーが低い小売業界で、なじみのある販売をECでやることで経験を得て、その過程でデータや業務を整備していくことは、オムニチャネルの推進、ここでは触れませんがデジタルトランスフォーメーション(DX)に役に立つとお伝えしております。

それらを踏まえ、下記のような段取りを参考にしてみてください。

まず、ECをやりながら:

• 商品情報を整備(システム以前に情報、カテゴリー等から)

• 在庫の明確化

• 顧客情報を一元管理できる仕組みを整備

• システム、ネットに対応できる人材を育成

• 既存事業の業務プロセスの問題点を見出し、改善

• 「とったとられた」を解決する評価制度、売上計上を整備

• できる限りの共同販促を実施

本格的にオムニチャネルにシフトするという段階で:

• 組織変更

• 業務プロセスを変更

• 商品情報、在庫情報、顧客情報の一元管理の徹底

• 販促も統合

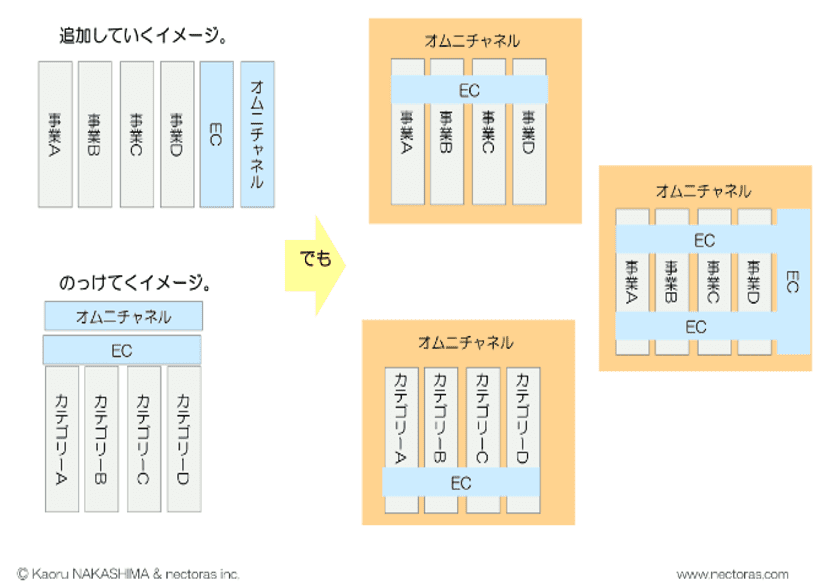

図:一般的なECからオムニチャネルに進む販路、組織のイメージ

従来の小売にとって、EC、オムニチャネルは販路や組織の「追加」というイメージがあります。ここまでの説明である程度お分かりかと思いますが、オムニチャネル推進は、小売業を「包括的に」考える機会でもあります。上の図のイメージを参照していただければと思います。

小売イコールオムニチャネルと考えても

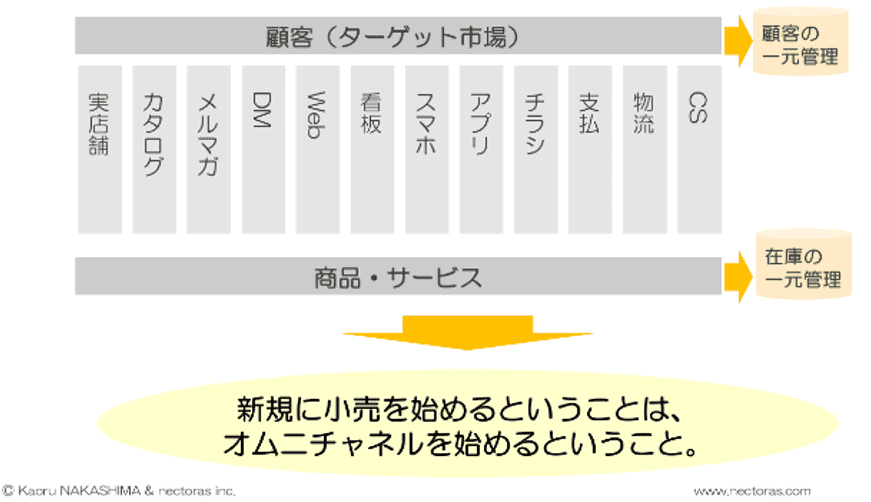

図:これから、新規に小売ビジネスを始めるとしたら

ここで改めて考えてみましょう。今から新規に小売ビジネスを始めるとしたら、実店舗は作らないかもしれませんし、作るかもしれません。ECはたぶんやりますよね。その際に、

• わざわざ、実店舗とECで、在庫を分けますか?

• わざわざ、実店舗とECで、顧客の管理を分けますか?

• わざわざ、実店舗とECで、販促を分けますか?

これらをあえて認識すると、小売がオムニチャネルによって大きく変換したことがわかります。既存小売業にはオムニチャネルを「導入」という感覚がありますが、「新規に小売を『始める』ということは、オムニチャネルを『始める』ということ」なのです。

OMO

OMOとは(Online Merges with Offline)です。一般に、

「オンラインとオフラインの融合」

とされていています。もともと小売が前提の考えではなく、すべてのビジネスに対して、

「顧客体験」を中心に置く「『オンラインの顧客体験』と『オフラインの顧客体験』の融合」

とも言えます。

また、小売観点では「チャネルの統合」はなく、

• 「分かりやすい」「選びやすい」「使いやすい」「便利」等を実現するために「オンラインとオフラインを融合した環境」を作ること

• 顧客に「オンラインとオフラインを意識させない」こと

で、購入を含むすべての顧客体験向上を目指すことを表します。

混同されがちなのは「O2O(Online to Offline)」で、こちらは一般的にオンラインを使ってオフライン(実店舗)への集客する「手法」等の意味です。例えば、実店舗で使えるクーポンをオンラインで配布すること等です。または、オンラインとオフラインを連携させ購入活動を促進するマーケティング「施策」という場合もあります。

「顧客体験」を中心に置き、OMOに取り組む

OMOに取り組むため、なぜ「顧客体験」を中心に置くのでしょうか。

• いつでも、どこでも、オンライン

自宅でパソコンに向かっていなくても、スマートフォンが当たり前で、常にネットにアクセスできる環境になり、外出中でも実店舗でもオンラインになり、体験の質や種類、量が変わったからです。そして、事業者側でも売上は、オフラインだけでなく「オンラインでも伸ばすべき」という意識が更に高まったためと言われています。

• 「どのように買えるのか」「どのように体験できるのか」で選ばれる

「どのように買えるのか」「どんなふうにサービスを受けられるのか」という要素が、商品やサービスを選ぶ、より大きな基準になってきたことも挙げられます。様々なモノがあふれる中で、単純に、どんな商品やサービスがよいかだけでなく、「いかにリーチ/入手しやすいか」「入手/利用までの『プロセス自体』も魅力的か」が重要になって来ています。

よく言われるOMOの例は「コーヒーを買うのも、お店に行くまでにネットで注文(支払いも)をし(オンライン)、店頭で待たずに受け取れる(オフライン)等、朝の忙しい時間の節約になるから『そこで買いたくなる』といった体験」です。

OMOのカギ

OMOのカギは、自社の構想する顧客体験において、

「オンラインとオフラインの融合」によって、顧客にどのような体験をさせ、どのようなメリットを与えたいか/価値を感じてもらいたいか

です。

スマートフォンで決済ができる等、単純に利便性を目指すわけではなく、例えば、コーヒー豆のオンラインでの購入履歴や閲覧等のアクションをもとに、実店舗で専門スタッフが細かいアドバイスや試飲の提供を行う等の価値提供です。基本的には「一元化された情報」に常にアクセスできる状態を構築し、その中で「商品以外にどのような価値」を提供できるかが、顧客に選ばれるための重要な要素となります。そのためには、どのようなシステムやデータの整備を行うべきかを慎重に検討することが大切です。

先行した「顧客体験」等の考え

OMOの解説が、新たに「顧客体験」に重きを置くという表現になっているため、すでに顧客体験を重要視しているとする前述のECやオムニチャネルの説明との関係でわかりにくい部分があるかもしれません。実は、オムニチャネル、OMOという言葉が提唱される前から、筆者を含む関係者の中では、ECやその先のコマースに関して「顧客体験」を中心に考えるべきと発信していました。そのため、「顧客体験」が関与する考えが、正式に提唱された考えを先行していることがあるからです。

ユニファイドコマース

ユニファイドコマース(Unified Commerce)は「購入体験を総合的にマネジメントする」という考えのもと、2024年6月に、やはりバルセロナで開催された「Shoptalk Europe 2024」というコンファレンスで紹介された概念です。

Unifiedという単語の意味は、一つにまとめられた、統一、統合、一体化、単一化、一元化、一元管理された、です。Omniが、全~、すべての、あらゆる、といった意味で、オムニチャネルが、チャネルの融合と言いながら、直訳すると「すべてのチャネル」となるのに対応して、より「統合された」という意味合いをあえて強調させた表現と思われます。オムニチャネルの登場に比べると、オムニチャネルを「よりよく」というイメージがあり、インパクトは小さいかもしれません。

ユニファイドコマースの定義

筆者は、ユニファイドコマースを、

「オムニチャネルを前提にした、より優れた顧客体験の実現」であり、顧客とのコミュニケーションを通じて直接取得できるデータを活用し、「顧客一人一人の顧客体験」を高めること

と理解しています。

ユニファイドコマースを分解すると、

• 購入体験をより総合的にマネジメントすること

• オムニチャネルの延長線上にある概念

(オムニチャネルはリアルチャネルとデジタルチャネルのシームレスな購入体験

≒ すなわちチャネルがベースであり、チャネルの融合)

• より優れた顧客体験の実現を目指す

≒ 顧客とのコミュニケーションを通じて「直接」取得する情報を活用し、「顧客一人一人の顧客体験の充実」に重きを置く

です。

オムニチャネルとの一番の違いは、3つ目であり「従来からの画一的なマーケティング施策を脱却して、一人一人に合わせた施策を行い顧客体験を充実させること」です。もちろん、ECでもレコメンドやワンツーワン等はありましたが、これを必須の概念として取り入れた、または、テクノロジーにより更に高度なことが可能になったことが違いです。

ユニファイドコマースの実現

その実現のためには2つの要素と仕組があります。

• 顧客との接点の整備

• ファーストパーティーデータ

⇒パーソナライゼーション施策/ロイヤルティープログラム

顧客接点は、そのまま顧客と接するタッチポイントのことで、店舗、CS、アプリ、店頭のいろいろなツール、紙、Webサイト等で更に充実させ、連携させ、意味のあるように顧客とのコミュニケーションをオーガナイズしていくことです。

ファーストパーティーデータとは、小売業が顧客や訪問者との「直接」のコミュニケーションを通じて、「直接」取得できる「個客」を特定できる一次情報(個人情報、購入や問い合わせ、行動履歴等)のことです。一人一人の違うデータを利用し「個」として認識することで、「顧客一人一人」に重きを置くという考えです。

この2つを踏まえた「顧客一人一人の顧客体験の充実」のための仕組みは、例えば、より優れた個客別アプローチの「パーソナライゼーション施策」の策定や「ロイヤルティープログラム」の構築等で、従来の「画一的な」マーケティング施策を脱却し、「顧客一人一人」に合わせた個別な施策を行うことの実現へつながります。

参考までに、Shoptalkで紹介された「小売がユニファイドコマースに取り組む10のメリット」は下記です。

• 平均注文額の増加

• 販売機会損失の軽減

• 運用コストの削減

• 更に正確な在庫の管理

• 顧客ロイヤルティーの向上

• 従業員体験の向上

• ラストマイル配送の手数料削減

• さらなる顧客の獲得

• アップセルとクロスセルの増加

• チャネルを横断した顧客体験の向上

筆者には、オムニチャネルが横に広がったチャネルでの体験の融合、OMOがアナログとデジタルでの体験の融合、ユニファイドコマースは更にこの二つの融合を統合したうえで顧客一人一人の体験を充実させ、深みを加えたような考え方に見ています。

オムニチャネルのときほどの目新しさはなく、若干、ソリューション提供者主導的ですが、オムニチャネルで進めようとしていた考えに、OMOの考えと顧客一人一人という考えを追加しています。これもテクノロジーの進化がやりたかったことの実現を後押ししてくれていると考えるとよいかもしれません。

まとめ。今後は?

シングルチャネルからオムニチャネルはコマースの顧客体験をチャネルで「幅」を広げていき、OMOはオンライン/オフラインという「奥行」の顧客体験を増やしていき、ユニファイドコマースはOMOでの流れと合わせてオムニチャネルで広がったコマースに、一人一人の顧客体験の「深さ」を求めてきたというイメージでしょうか。

今後の新しいトレンドについては、顧客体験の「幅×奥行×深さ」に注目したり、別の観点を加えて考えることが重要かもしれませんが、現時点では明確な答えは見えていません。皆さんと共に、顧客体験、マーケティング、デジタル/ITの進化等、幅広い視点で考察を深めていきたいと思います。それぞれの時点で、自身のコンパス、つまり自分の知見やスキルを活用して洞察し、各社の顧客にとって何が最適であるかを考え、取り入れていければと願っています。