売上につながるSNS運用とは?

AI時代を生き抜くEC事業者のための実践ガイド

公開日:2025年07月07日

更新日:2025年07月07日

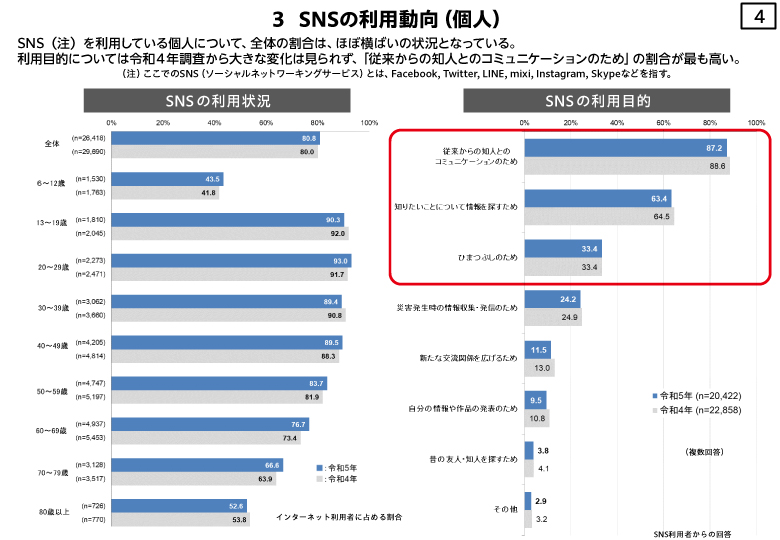

最近では、インターネットやスマートフォンの普及によって、情報の発信方法や人とのコミュニケーションの形が大きく変化してきました。特にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は広く活用されており、総務省の調査によると、2022年時点で日本人の約8割がSNSを利用しているそうです(※1)。

こうしたSNSは、もはや個人間のやりとりにとどまらず、企業が情報を発信したり、お客様とつながったりするための重要なツールとなっています。ECサイトを運営している企業にとっても、SNSをうまく活用することは避けて通れない課題と言えるでしょう。

一方で、いざ企業としてSNSを運用しようとすると、

- 「効果的な運用ができない」

- 「何から始めたらいいのか分からない」

と悩む方も多いのではないでしょうか? この記事では、EC事業者のSNS運用がうまくいかない理由や、どんな工夫をすれば成果につながるのかといったポイントを、やさしく、そして実践的にご紹介していきます。SNSの選び方から、今後のトレンド、記事後半ではAIを活用したSNS運用まで、EC担当者の方がすぐに実践できるヒントをたっぷりお届けします。

-

[目次]

- EC事業者がSNSを活用すべき理由

新しいお客様に出会える

リピート購入につなげられる

ブランドのファンを育てられる

ブランドの知名度がアップする - なぜSNS運用がうまくいかないのか

- ユーザーを見るか、アルゴリズムを見るか

大事なのは“順番”

フォロワーが少ない時の運用こそ大事

最初に意識すべきことは?

SNSアカウントは、知り合いにフォローさせない

具体例 - 正しい初期フォロワーの集め方

具体的な初期導線の例

よくある失敗:セール情報の連投 - どの媒体がオススメ?SNSアカウントの選び方

Instagram(インスタグラム):

X(エックス 旧Twitter ツイッター):

TikTok(ティックトック): - 攻めの運用、守りの運用

攻める? 守る? SNS運用スタイルを選ぼう - 守りの運用:拡散は広告に任せる

SNS広告の利点

こんな活用法がオススメ

注意点:広告で集めたフォロワーの温度感 - 今後のSNSトレンドと、乗り遅れないためにできること

トレンド1:短尺動画のさらなる拡大

トレンド2:コミュニティ的なつながりの重視

トレンド3:SNS×購買の融合 - AI活用のコン客像の深堀テンツ制作

1. N1分析(顧り)

2. 競合アカウントの分析

3. 投稿テキストのテンション調整 - まとめ

- EC事業者がSNSを活用すべき理由

EC事業者がSNSを活用すべき理由

SNSとECサイトは、非常に相性の良い組み合わせです。うまく活用すれば、以下のようなメリットが期待できます。

新しいお客様に出会える

SNSで商品情報やブランドのストーリーを発信すれば、普段ECサイトを訪れない層にもアプローチできます。

特に若い世代は、検索エンジンよりもSNSを使って商品を探す傾向があり、インフルエンサーの投稿をきっかけに一気に話題になることもあります。

リピート購入につなげられる

期間限定のキャンペーンや、フォロワー限定のクーポンを活用することで、「また買おうかな」と思ってもらえるきっかけを作ることができます。

ブランドのファンを育てられる

SNSを通じてお客様と直接やりとりできると、ブランドに対する親しみや信頼感が自然と育まれていきます。

ファンになってくれた方は、繰り返し購入してくれるだけでなく、SNS上での口コミによって新しいお客様を呼び込んでくれる存在にもなります。

ブランドの知名度がアップする

継続的に情報発信を行うことで、商品だけでなくブランド全体の認知度を高めることができます。投稿内容を工夫すれば、ブランドのイメージアップにもつながります。

SNSは、広告費をかけずに集客・販促・ファン作りができる心強い味方です。

特に予算が限られる中小企業にとっては、アイデア次第で大きな成果を生み出せる、非常に魅力的なツールと言えるでしょう。

ただし、しっかり成果を出すためには、各SNSの特性を理解し、自社に合った運用方法を見つけることが重要です。

次の章では、SNS運用がうまくいかない原因について、具体的に見ていきましょう。

なぜSNS運用がうまくいかないのか

「SNSはやった方がいいとは分かっているけど、思うように成果が出ない」──

そんな悩みを抱えているEC事業者は少なくありません。

その原因の多くは、ユーザーがSNSに求めていることと、企業が発信したいことの間にギャップがあるからです。

総務省の調査(※2)では、ユーザーがSNSを利用する目的として

• 友人とのコミュニケーション:87.2%

• 知りたいことの情報収集:63.4%

• ひまつぶし:33.4%

を上げています。

対して、企業がSNSに期待していることは、下記のような内容ではないでしょうか。

• 商品を売りたい

• ファンを増やしたい

• ブランドのイメージをよくしたい

このように、ユーザーと企業の間に“ニーズのズレ”があることで、以下のようなミスマッチ投稿が生まれてしまいます。

• 加工された綺麗な写真だけで、リアルさが感じられない商品投稿

• セール情報ばかりが続くタイムライン

• ユーザー投稿風に見せかけた売り込みで、あとから「騙された」と感じてしまう投稿

SNSは“ソーシャル=交流”の場であって、“セールス=販売”の場ではありません。

売り込み一辺倒の投稿が続くと、ユーザーはそのアカウントに興味を持てず、場合によっては嫌悪感を抱くこともあります。

上記のような投稿が繰り返された結果、そのSNSアカウントはどうなるか?

• フォローもされず、「いいね」もつかず

• 売上にもつながらず

• 担当者が疲弊して、やがて更新も止まってしまう…

そんな悪循環に陥ってしまうのです。

つまり、EC担当者は

• 「売り込みは控えつつ、フォロワーを増やす」

• 「でも、売上にもつなげたい」

という、相反する2つの要素を両立させるという、高難度なミッションに日々挑んでいるということになります。

ユーザーを見るか、アルゴリズムを見るか

ECサイトのSNS運用についてご相談を受ける際、担当者の方からよく聞かれるのが、

「ユーザーに合わせた投稿をすべきか、それともアルゴリズムに最適化した投稿をすべきか?」

という悩みです。

結論から言えば、SNS運用で成果を出すには

「ユーザー視点」と「アルゴリズム対策」の両立が欠かせません。

とはいえ、アルゴリズムの仕組みはSNS毎に異なり、かつ日々アップデートされているため、すべてを完全に把握するのは現実的ではありません。

共通して言えるのは、

• 最初の数秒、もしくはサムネイル等でユーザーが離脱せず投稿を見てくれる

• 投稿に保存やいいね等アクションがされる

• 人にシェアする

といった、「ユーザーからの好意的なリアクション」が得られた投稿は、SNSのアルゴリズムによって「価値がある投稿」と判断され、より多くのユーザーに表示されるようになります。

元も子もない結論なのですが、「人に喜ばれる投稿」が、結果的にユーザーにもアルゴリズムにも評価されるという構造になっています。

大事なのは“順番”

よくある誤解に、

- アルゴリズムをハックすれば

- 多くのユーザーに見てもらえる

という認識がありますが、実際の仕組みは逆です。

- まず投稿が届いた少数のユーザーが好意的な反応を示す

- その投稿に対して、SNSが「似たユーザーにも価値がある」と判断し、さらに拡散

- 拡散先のユーザーでも良好な反応があれば、さらに拡散される

- 結果的に多くのユーザーに評価される

この「最初の少数のユーザー」が、運用の成否を左右します。

では、初動で反応してくれる“少数のユーザー”とは誰か?

それは、あなたの"フォロワーです。

次章では、この「フォロワーの重要性」と「運用初期こそ気をつけたいポイント」について、さらに掘り下げていきます。

フォロワーが少ない時の運用こそ大事

SNSで投稿をした際、最初にその投稿を見てくれるのは、自分のアカウントのフォロワーです。

つまり、SNS運用において最初に向き合うべき相手は、

「アルゴリズム」ではなく「フォロワー」だということです。

このフォロワーたちが、投稿に対して「いいね」「保存」「コメント」等のリアクションをしてくれるかどうかが、その投稿の拡散力を大きく左右します。

逆に言えば──

フォロワーに刺さらない投稿は、いくらアルゴリズム対策を意識しても広がりません。

最初に意識すべきことは?

SNS運用の第一歩として、まずは以下を意識してください:

• 「フォロワーが求めている投稿とは何か?」

• 「その投稿に、どんな価値や感情を込められるか?」

たとえフォロワーが1人しかいなかったとしても、その人が何を求めているのか、

他にどんなアカウントをフォローし、何に反応しているのか──

“目の前のたった一人”に向けて、心を込めて投稿することがとても大切です。

SNSアカウントは、知り合いにフォローさせない

よくある失敗に、「社内の人や知り合いにフォローしてもらって、フォロワー数を“見た目”だけ増やす」というケースがあります。

確かに、「フォロワー0」は寂しく見えるかもしれません。

ですが、この対応は長期的に見るとアカウントに悪影響を与えてしまいます。

理由はシンプルです。

アルゴリズムは「誰に届いて、どう反応されたか」を見ています。

立ち上げ初期はフォロワー数が少ないため、一人ひとりの反応がエンゲージメント率(反応数÷表示回数×100)に強く影響します。

この時期に「商品に興味のない知人」や「社内の人」がフォロワーに多くいると、投稿にリアクションがつかず、アルゴリズムに「つまらない投稿」と評価されてしまうのです。

具体例

あるアパレルブランドが、40代女性をターゲットにInstagramを立ち上げた際、

社長が自分のFacebookで「Instagram始めました!フォローお願いします!」と投稿してしまいました。

その結果、社長の知り合いである50代以上の男性経営者たちが多くフォロー。

その後の投稿(ファッションコーディネートやキャンペーン情報)は、当然彼らには響かず、

反応はほとんど得られませんでした。

結果──

届けたい相手である40代女性のタイムラインには表示されず、リーチは低迷。

アカウントは1度作り直すこととなり、非常にもったいない運用初期となってしまったのです。

正しい初期フォロワーの集め方

では、運用を始めた直後はどうすればいいのでしょうか?

最もおすすめなのが、自社のECサイトをよく利用してくれている“リピーター”に向けた発信です。

リピーターは以下のような性質を持っています:

• 商品・サービスに関心がある

• 投稿に反応してくれる可能性が高い

• 継続的に投稿を見てくれる

こうした方々を「最初のフォロワー」として獲得することで、

初動のエンゲージメント率が高くなり、投稿が拡散されやすくなります。

そのため、可能であればSNSアカウントの初期のフォロワーは、下記のような方法で「実際の顧客」から獲得することがオススメです。

具体的な初期導線の例

• メルマガでSNSアカウント開設を案内する

• 商品発送時の同梱物にQRコードを掲載する

• ECサイト上にバナーを設置する

SNS運用で一番難しいのは「最初の数ヶ月」です。

この時期を乗り切るためにも、「数」ではなく「質」にこだわったフォロワーづくりがとても大切です。

よくある失敗:セール情報の連投

「リピーター向けのアカウント運用」をする際、よくやりがちなミスとして

「セールやキャンペーンの情報をSNSで投稿し続ける」というものがあります。

セールの投稿は、投稿単体で見た場合にエンゲージメント率が高まりやすく、また一見新規・既存ユーザーが喜びそうです。

一方で新規ユーザーがプロフィールから投稿の一覧を見た際、セールの投稿ばかりが並んでいると下品に見えてしまい、フォローをする確率が下がるという悪影響もあります。

また、忘れがちなのは、ユーザーのタイムラインには「あなたのアカウント」以外の投稿も表示されているということです。

タイムラインを眺めていると、友人の投稿や、好きなブランドの美しい投稿に挟まれて、あなたのECサイトが安売りしているという「売り込み」の投稿が表示されることを想像してください。

前述のとおり、ユーザーがSNSに求めているのは“ソーシャル=交流”であって、“セールス=販売”では

ありません。「空気が読めないアカウント」として、例え好きなブランドのアカウントでもフォローを解除するユーザーの姿が想像できます。

そのため、例えリピーター向けといえど、売り込みに見えてしまうような投稿はなるべく避ける必要があります。

では、どういった投稿をすればよいのでしょうか。

ECサイトで取り扱っている商材の性質にもよりますが、SNSアカウントに対してリピーターが喜んでくれるのは、セール情報よりも、

• 商品の開発秘話、裏話

• 商品の詳しい解説

• 自分と同じように、その商品を愛用している人の声

• 商品の使い方や活用方法の提案

等、商品やブランドに関する深い知識やストーリーです。

言い換えれば、

「ECサイトの商品ページにはスペース上掲載できないが、ユーザーが求めている情報」

がSNSに上がっていれば、ユーザーが購入する際にECサイトだけでなく、SNSを見る理由が生まれます。

どの媒体がオススメ?SNSアカウントの選び方

ECサイトのSNSアカウントを立ち上げる際、「どの媒体を使うか」はとても大切なポイントです。

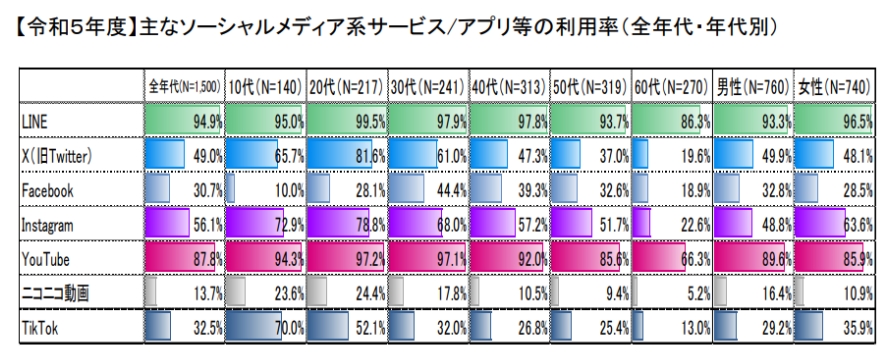

総務省の「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(※3)

によれば、

• 女性はInstagramを多く使用(63.6%)

• TikTokは30代以下が中心で、それ以外の世代では利用率が30%未満

といった傾向が見られます。

こうしたデータは参考になりますが、年代や性別だけでSNS媒体を選定するのは危険です。

実際の成果を出すには、「顧客が普段どこで何を見ているのか」「どの媒体が自社商材と相性がいいのか」に加えて、「SNS運用担当が何を得意としているか」まで掘り下げることが必要です。

ここでは主要なSNSを、一部主観も交えながらEC事業者目線で解説します。

Instagram(インスタグラム):

ユーザー割合としては10~30代の若年層、とりわけ20代女性に強くリーチできると言われていますが、一方で50代の利用率も50%近くあるため、「若い女性」だけでなく幅広いユーザーへのリーチが可能です。

写真や短尺動画といった視覚的コンテンツ中心のプラットフォームで、商品やブランドの世界観をおしゃれに発信しやすいのが魅力です。ファッション・美容・飲食等ライフスタイル分野のEC事業者とは特に親和性が高いでしょう。反面、映える画像・動画制作の手間がかかる点には注意が必要です。

また、Instagramユーザーは知り合い同士でフォローし合い、「誰がどのアカウントをフォローしている」か分かりやすいという特徴があるため、「フォローすることが恥ずかしいアカウント」や「コメントしているのを見られたくない」と思われてしまうとフォローやコメントがされにくいSNS媒体です。そのため、通常の投稿ではコメントではなく、いいねや保存がされやすい投稿を意識し、ユーザーからのコメントはストーリーズやInstagramLiveといった機能で受け付ける等、特性に合わせた運用が必要です。

X(エックス 旧Twitter ツイッター):

かつてのTwitterで、利用者は10~30代(特に20代)中心ですが幅広い層が存在します。短文テキストで速報性の高い情報発信が可能で、リポスト(共有)機能により拡散力が非常に高いのが特徴です。トレンド入りするような話題を提供できれば一気に注目を集められるでしょう。リアルタイムの顧客の声を拾ったり、カジュアルなコミュニケーションでブランドの人間味を出す場としても有効です。ただし拡散の速さゆえ炎上のリスク管理も欠かせません。

SNSとの空気感の違いとしては、企業の公式としての発表ではなく、「中の人」がいるアカウント、つまり個人のキャラクターに紐づいた投稿が伸びやすい傾向があります。。

これは写真や動画よりも「文章」というものが、個人の内面から生みだされるものという感覚が強いからだと思われます。

そのため、何かを紹介する際も「新商品:〇〇 」といった、いかにも企業らしいかしこまった投稿よりも、「つ、ついに新商品が出ました!」といった、書いている方の温度感が伝わるような投稿のテイストが好まれる傾向にあります。

しかし、前述のとおり、このSNS運用者のキャラクターとユーザーとの距離の近さは、炎上とも隣り合わせです。そのため、Xに普段から親しんでいて「空気感が分かる」担当者が運用できない場合はあまりリスクを負わない投稿をすることをオススメします。

商材との相性というよりも、企業や個人のキャラクターとの相性を検討する必要があるのが大きな特徴です。

TikTok(ティックトック):

10~20代の若年層に爆発的な人気を誇る縦型短尺動画プラットフォームです。音楽やエフェクトに合わせたユニークな動画でバズを狙える反面、次々と新しいトレンドが生まれては消える世界でもあります。自社でクリエイティブな動画を量産するのが難しい場合は、TikTokクリエイター(インフルエンサー)と組んで商品紹介してもらう施策も考えられます。ヒットすれば短期間で認知度向上につながりますが、世界観が合わない商品の場合は無理に手を出さず他媒体を検討しても良いでしょう。

傾向としては、高級感のあるものより、親しみやすく手に取りやすい商品の方が相性が良いようです。

尺の動画プラットフォームとして、Instagramのリール機能と比較されることも多いですが、TikTokの場合Instagramと違い、ユーザーからコメントが貰いやすいことが特徴です。

そのため、「ツッコミ所が多い投稿」でエンゲージメント率を高めたり、

「この新商品どう思うか聞かせてください!」といった、ユーザーの反応を得るコンテンツが有効です。

※補足1:Facebook(フェイスブック)は30~50代の実名ユーザーが主で、ビジネス機能も豊富なSNSです。国内では以前ほどアクティブユーザー数は多くありませんが、富裕層・経営層等特定ターゲットには有効な場合もあります。

※補足2:YouTube(ユーチューブ)は幅広い年代にリーチできる媒体ですが、SNSとしての側面よりも動画プラットフォームとしての側面が強いため、今回の対象から外しています。

攻めの運用、守りの運用

ここまで、EC事業者のSNS活用に関する基礎と媒体選定についてお話してきました。

ここからは、「実際にどのように運用していくか」という視点で、戦略の立て方を考えていきます。

SNS運用において、よくある誤解がこちらです:

SNSは毎日投稿して、トレンドを追って、バズらせて、売上を一気に伸ばすもの!

確かに、SNSだけで売上を爆発的に伸ばす成功例も存在します。

しかしそれは、専任のSNS担当者がいて、十分なリソースや制作体制が整っている場合の話。

現実には──

• 担当者が他業務と兼任している

• 制作リソースが限られている

• そもそもSNSに苦手意識がある

という企業も多いはずです。

SNSに選任できる担当者を用意し、投稿の作成に投資ができるなら良いのですが、そうでない場合は

• ユーザーに刺さる投稿をし続ける「攻めの運用」

ではなく、

• 最低限の投稿で、成果を出す「守りの運用」

を検討しても良いかもしれません。

攻める? 守る? SNS運用スタイルを選ぼう

SNS運用には、大きく分けて以下の2つのスタイルがあります:

【攻めの運用】

• 毎週・毎日投稿

• アルゴリズムに最適化したネタづくり

• トレンドに乗る投稿

• 継続的な投稿分析と改善

• コメント対応・DM対応のアクティブ運用

→ メリット: 拡散されると短期間で大きな成果につながる

→ デメリット: 時間とスキルが必要。担当者の負担が大きい

【守りの運用】

• 投稿数は必要最低限に

• “投稿単体の質”を重視

拡散は広告に任せる

• 成果が見込める投稿だけを集中配信

→ メリット: 少ないリソースでも成果を出しやすい

→ デメリット: 広告費がかかる、自然拡散がしにくくなる

「SNS運用=毎日頑張らなければいけないもの」ではありません。

特に中小企業では、リソースに見合った“守りのSNS戦略”を考えることが、むしろ現実的で確実な成果につながります。

守りの運用:拡散は広告に任せる

SNSで成果を出すには「アルゴリズムに評価される投稿」が必要とされますが、

この“評価される”状態をつくるには、フォロワーや反応の蓄積が不可欠です。

その壁を乗り越える1つの手段が、SNS広告です。

SNS広告の利点

• 投稿単体に対して広告配信できる(=投稿数を増やさなくてOK)

• ターゲットを絞って見せられる(年齢・性別・興味関心等)

• 1日数百円〜でも始められる

こんな活用法がオススメ

• 「商品の魅力をストーリー仕立てで伝えた投稿」を広告で新規に届ける

• 「リピーター向けの深い解説投稿」を潜在顧客にも見せてファン化を狙う

• 投稿の中でエンゲージメント率の高かったものだけを選んで広告を配信する

これなら投稿本数が少なくても、“届けたい人に、ちゃんと届く”SNS運用が可能になります。

注意点:広告で集めたフォロワーの温度感

ただし、SNS広告でフォロワーが増えた場合、

• 自然に集まったフォロワーと比べてブランドへの”共感度”がやや低い

• (上記を踏まえ)通常投稿のエンゲージメントも下がりやすくなる傾向がある

メリットとデメリットを比較したうえで、広告を活用することをオススメします。

「守りの運用」は、手を抜く運用ではありません。

限られた中でも成果を最大化させる ”合理的な戦略”です。

今後のSNSトレンドと、乗り遅れないためにできること

SNSの世界は、変化のスピードが非常に速い領域です。

数年前には効果的だった手法が、今ではまったく通用しない──ということも珍しくありません。

ここでは、 今後注目すべきSNSのトレンドと、中小EC事業者が対応するためにできる具体策をまとめます。

トレンド1:短尺動画のさらなる拡大

TikTokの急成長をきっかけに、Instagramのリール、YouTubeのショート等、

「縦型・短尺動画」がSNSの中心になりつつあります。

ユーザーは長文よりも動画、長尺よりも短尺を好む傾向が強まっており、視覚的・テンポ感重視のコンテンツが主流です。

対策:

• ECサイトの商品撮影の際、写真だけでなく動画を撮影するようにする

• 綺麗に撮影され、編集された動画だけではなく、無編集のリアル感のある動画も好まれる傾向にあるので、ブランディングのハードルを下げてリアル感のある投稿ができるようにする

• 写真と違い、ウソを付きにくいのが動画の特徴。商品写真を「盛り」すぎず、動画でリアル感のある紹介をされてもギャップが生まれないような紹介を心がける

トレンド2:コミュニティ的なつながりの重視

フォロワー数の多さよりも、「どれだけ濃いファンとつながれているか」が重要視される時代になってきました。

X(旧Twitter)でのリプライや、InstagramでのDM・ストーリーズ機能、TikTokのコメント等、双方向のやり取りが評価される傾向があります。

一方、ユーザーと双方向のやり取りをSNSでする場合、返信の内容を精査する必要があるか、返信の担当はどうするか等、社内規定が足を引っ張ることがあります。

対策:

• 投稿内で「あなたはどう思いますか?」「コメントで教えてください」等、参加を促す問いかけを入れる

• 一方向の発信だけでなく、TikTok等コメントを得やすいSNSを開始する

• コメント返信がスピーディーにできるよう社内体制を整える

トレンド3:SNS×購買の融合

若年層を中心に、「GoogleではなくSNSで検索する」行動が増加しています。

今やSNSも、商品やサービスを見つけるための“検索エンジン”として機能しているのです。

そのため、今までECサイトが担っていた「商品ページ」での紹介やレビューの内容は、ECサイトに遷移する前にSNS上のコンテンツで検討、決断されるケースも増えてくると想定されます。

また、InstagramやTikTokではショッピング機能が使えるようになっているため、SNS上でのシームレスな決済が増えるでしょう。

そのため、ユーザーのネットショッピングへのハードルが下がり、EC全体の売上は上がる一方で、スピーディな決済に慣れたユーザーが、「住所」「クレジットカード」等の入力に少しでも手間取るとストレスを抱える可能性が高くなります。

特に、自社ドメインのECサイトではカートや決済に少しでもストレスが発生すると離脱される可能性が高まり、今まで以上に決済システムの重要度が増すでしょう。

対策:

• SNSの投稿も「検索されるコンテンツ」であると意識して作る

• SNS上で商品紹介や、レビューとしても機能するような投稿を作成する

• ユーザーが購買に求めるスピードがより速くなるため、カートシステムや決済システムをアップデートする

AI活用のコンテンツ制作

近年では、こうした工程の一部をAIがサポートできるようになり、コンテンツ制作の負担を大きく減らすことが可能になってきました。

ただし、AIが生成する文章や画像は、膨大なデータから学習した「平均的なもの」になりやすい傾向があります。

SNSにおいては、こうした“無難で個性のない”コンテンツは埋もれがちで、思ったような反応を得ることが難しい場面もあります。

そのため、SNS運用においてAIを活用する際は、投稿そのものを丸ごと作らせるのではなく、

「調査」「下書き」「表現の調整」といった補助的な使い方が、より効果的です。

ここでは、筆者自身が実践しているAI活用の例を3つご紹介します。

1. N1分析(顧客像の深堀り)

ステップ①:リピーターや優良顧客のデータを読み込ませる

個人が特定されないよう配慮したうえで、

• 購入者のレビュー

• 購入した商品の情報

• 購入日等の履歴情報

をAIに読み込ませます。

ステップ②:顧客像の肉付けをAIに依頼する

たとえば以下のような点を質問すると、ユーザー理解が深まります

• どのような生活を送っている人物か?

• どんな目的・課題があってこの商品を購入したのか?

• 商品を通じて、どのような悩みが解消されたのか?

ステップ③:「AIが導き出した理想顧客」に向けてコンテンツを作成

想定顧客にリアルな輪郭を持たせることで、より刺さる投稿内容の設計が可能になります。

2. 競合アカウントの分析

ステップ①:競合のプロフィールと投稿を読み込ませる

対象のSNSアカウントのプロフィールや、直近の投稿内容をスクリーンショット等でAIに共有します。

ステップ②:「このアカウントが伸びている理由を教えてください」と質問

AIに強みや工夫を言語化させることで、自社との違いが明確になります。

ステップ③:「自社の商材・ターゲットで活かせる投稿は?」と質問する

「自社は○○という商材を扱っています。似た方向性でどんな投稿が考えられますか?」と尋ねれば、 自社アカウントに応用できそうな投稿案や方向性が得られます。

3. 投稿テキストのテンション調整

SNSでは、ターゲット層に合った「温度感」や「テンション」の文章が重要です。

たとえば筆者のような30代男性が、Z世代の女性向けに自然なトーンで投稿文を書くのは難易度が高く、

どうしても違和感のある表現になりがちです。

そこで有効なのが、AIを使ったトーンの調整です。

たとえば通常通り原稿を書いたうえで、

「この文章を10代女性向けSNSに投稿しても違和感がないよう調整してください」

と指示を出し、いくつかの参考文をAIに提示すると、自然でターゲットに合った文章にリライトしてくれます。

これは、たとえば「女性向けブランドを男性社員が担当する」「高齢者向け商品のSNSを若手が運用する」といった場面で特に役立ちます。

投稿のトーンをターゲットに合わせて調整することで、より共感を得やすく、違和感のない投稿に仕上げることができます。

まとめ

SNSは、単なる情報発信の場ではなく、EC事業者にとって「お客様とつながる」「ファンを育てる」「ブランド価値を伝える」ための、非常に心強いツールです。しかしその一方で、運用には手間も時間もかかり、成果が出るまでに根気が必要な面もあります。

本記事では、そんなSNS運用における課題と、その乗り越え方についてお伝えしてきました。

- SNSは“売る場”ではなく“交流の場”であることを忘れず、売り込み一辺倒にならないよう心がけましょう。

- アルゴリズム対策よりも、「まず目の前のフォロワーに好かれる投稿」を意識することが、結果的に投稿の拡散と売上につながります。

- フォロワーは「数」より「質」。最初のフォロワーこそ慎重に獲得し、リピーターを中心にした運用設計を意識しましょう。

- SNSの種類やアルゴリズムの特性を理解し、自社のターゲットや商品の強みに合った媒体を選ぶことが成功の近道です。

- リソースが限られている場合は「守りの運用」──投稿数は最小限にして、広告やAIツールを活用しながら効率的な運用を目指しましょう。

SNSは、やみくもに頑張る場ではなく、「誰に」「何を」「どう届けるか」を丁寧に考えるほど、成果に近づける場です。最初はフォロワーが1人でも、1件の「いいね」やコメントから、確かなファンとの関係は始まります。

SNS運用には正解がなく、試行錯誤の連続だと思いますが、本記事が日々悩まれるSNSご担当者の助けになれば幸いです。

人気記事

認証取得

ソニーペイメントサービスでは、購入者に決済代行サービスを安心してご利用いただけるように、最善のセキュリティ対策を行っております。